PCM-701ESをDAC化 ― 2024年08月31日

PCMプロセッサー最上位モデル?のPCM-701ESをDAC化してみました。

ヤフオクでも人気が無いようで、501ESよりも安価で落とせます。

内容的にはレベルメーターがワイドな点以外は後発の501ESの方が良いみたいですね。

そのへんの確認も兼ねてポチっとな。

届いたブツはキズ汚れ多数のジャンク品でした。

まぁ、DAC化して遊べれば良いので外観はどうでもいいです。

電源トランスが701ESって感じで良いですね。

電源基板も大きく、コンデンサが並んでいて強そうです。

その電源基板の下に、シールドされたデジタル処理の基板があります。

ん~、作業性が悪い作りですねぇ。

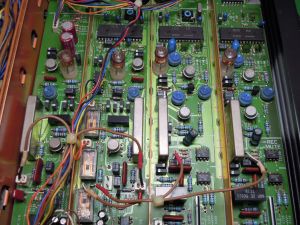

DAC基板です。

DACはCX20017の積分型、もちろんNOSです。

ADCはDTC-1000ES等と同じデュアル積分型という贅沢な構成。さすがは701ESですね。

LPFはADCとDACも同じ物でした。

ざっと見た感じ、DACはS/HさせていないのでPAM波出力のようです。

オペアンプもLF353H/LF356Hを使用していて、シングルですがなんとなくCDP-701ESの前期型に似ている感じです。

けっこう手作業が多い感じの作りですね。

生産工程も手間がかかって大変だったのではないでしょか。

底板を外した様子です。

下にあるのがデジタル処理基板ですが、明らかに501ESよりも大きく設計の古さを感じます。

せっかくコネクタを実装してあるのに、わざわざハンダ付けで配線してあったりと、現場で二転三転した苦労がチラホラと。

大ヒットした製品ではないので、現場のマンパワーで乗り切った感じでしょうか。

後付けっぽい基板が。

わざわざここに付ける理由は見当たらないので、設計変更でやむを得ず後から付けたのではと思います。

この基板は後で流用します。

とりあえず、要らない回路を撤去していきます。

手始めにADC回路をスッキリと。

LPFはDACと共通なので予備になりますね。

この空いたスペースに素敵なDAI基板をインストールします。

その他の基板も、要らない部品を根こそぎ剥がします。

デシタル基板は必要ないので基板ごと撤去し、今となっては貴重?な汎用ロジックを剥がしました。

74HCではなくLSなのも時代を感じますね。

バラしながら、何か違和感を感じましてね・・・

汎用ロジックのVDDが+5VではなくGNDラインに接続されているんです。

ちょっと混乱しました。

よーく見ると、VEEに-5Vが供給されていいます。+5Vラインは見当たりません。

電源基板に並んでいた2200uFx6の大容量電源は-5V系でしたので、この製品はGND基準に負論理で動作させているようです。

一体どんなメリットがあるのでしょうか・・・?

改造する側から見ると、ややこしいだけでメリットはありませんです。

素敵なDAI基板を接続して動作確認です。

存在しない+5V回路を組んでDAIに供給します。

CX20017への入力にあるZDとプルアップ抵抗は必要ないので撤去です。

それでは電源ON。あれれ音が出ません・・・!

DAIの出力は正常ですが、どうもDACが動作していないようです。

調べてみると±15V系が両方とも死んでいます。ここからDAC用の±5Vも生成されているので全く動作してない状態です。

電源基板を追ってみると、このヒューズ抵抗で止まっていました。

ヒューズ抵抗・・・過電流でなくても経年で断線するのでキライなんですよね。

抵抗を交換して無事音が出たので細かな部分を追い込みます。

ディエンファシスは501ESと同じで動作が逆になるのでリレー接点を変更しました。

レベルメーターへの信号はMUTEリレーを介して流れているのでそのままでOK。

後発の501ESはMUTE前だったのは何故だろう・・・わからんです。

MUTEはどんな使い方をしてもポップ音が出ないように制御します。基本ですよね。

さきほどの後付け基板を活用して組みました。

オーヲタ界隈で流行しているMUTEリレーやカップリングコンデンサを撤去とか、そんな低能な事はやっちゃダメですよ。

録音ボリウムもそのまま活用し、固定出力の他に可変出力も追加します。

配線はちょっとイイOFCタイプでしたので加工して再利用しましたが、コレすぐに千切れるのでオススメしません。

MUTEやエンファシスの状態を表示させてみようと回路を追いましたが、マイコンを介していて複雑というか基板レイアウトも手を加えるのが面倒でしたので今回は見送りました。

501ESはON/OFF制御だけで出来たのですが・・・コストダウンが功を奏した感じでしょうか。

MUTEもディエンファシスも正常に動作するようになってほぼ完成。

入力は光と同軸の2系統、光出力も装備したので数珠繋ぎで遊べます。

配線をまとめてスッキリしました。

完成です。

501ESに比べてレベルメーターがワイドになっているので、なかなか見ごたえがありますが、ちょっと動きがシャープすぎるかな?

ディスプレイとしてはキツいかもしれませんが、録音機のピークメーターとしては優秀ですね。

それでは試聴。

積分型DACはNOSならだいたい期待を裏切らない音を奏でてくれますが、本機も期待通りの音が普通に出ています。

数珠繋ぎにして弟分の501ESと比較してみると、低域の押出しや高域の伸びが今一歩に感じます。気のせいかな?気のせいで済むレベルですが。

数珠繋ぎの方向を逆にしても傾向は変わらないので、この701ESの特徴でしょう。

501ESに比べ701ESは設計が古い分レンジ感が今一歩で、若干粗さのようなものが感じられなくもないのですが、積極的に攻めるように表現してくる姿勢は、アナログビデオ最高峰だったEDベータの画作りを彷彿させてきます。

701ESは改造するにはちょっと面倒ですが、Rコアトランスの強力かつ良質な電源を搭載したESシリーズの上位モデルですので、手を加える事前提で仕上げれば化ける可能性もあると思います。

この1年、若い頃にやり残していた遊びをアホみたいに夢中になって楽しむ事ができました。

需要があればの話ですが、今まで回路図を公開しなかった罪滅ぼしにこのDAI基板を何らかのカタチで配布できたら・・・なんて事も、なんとなく考えていますので、こんな物を欲しいという奇特な方は、やんわり連絡くださいませませ~。

コメント

_ adxda ― 2024年09月03日 23:34

_ teru-s ― 2024年10月17日 19:40

はじめまして

私も素敵なDAI基板の配布を希望します。

ご検討よろしくお願い致します。

私も素敵なDAI基板の配布を希望します。

ご検討よろしくお願い致します。

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

※なお、送られたコメントはブログの管理者が確認するまで公開されません。

トラックバック

このエントリのトラックバックURL: http://kousokuweb.asablo.jp/blog/2024/08/31/9713494/tb

はい。DAI基板の配布を希望です。10枚くらいいけますでしょうか。

欲を言えば、CDP-701のLPFもがノイズが発生で駄目になってしまったのでこちらの基板も配布をお願いしたいです。。。

ご検討をお願いいたします。