PD-9010XをDAC化 魔改造 ― 2025年05月05日

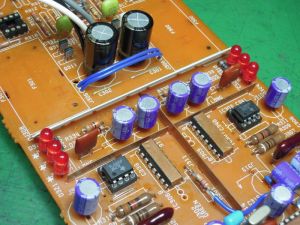

ガラクタ箱を整理していたらパイオニアのふるーいCDプレーヤーPD-9010XのDAC基板が出てきましたので、今回は一連のDAC化遊びに区切りを付けるべくキチンとDAC化して仕上げてみる事にしました。

むかーし、DX-U1を積分型DACに改造して遊んだ時に使った基板ですが、調べたらもう20年も前ですか・・・若かったなぁ。

当時と同じように仕上げてハイ終わり~でも良いのですが、せっかくなのでもうちょっと本気を出して遊んでみる事にしました。

どうせやるなら楽しまないと、ね。

元々はCX20152が1個のシングルDACでしたが、思い切ってCDP-701ESと同じノンオーバーサンプリングのデュアル積分型にしてみました。

追加基板も考えましたが、面倒なので単純に2階建てに。

見た目はアレですが、配線も最短で済みますし何より手間がかからずラクチンです。

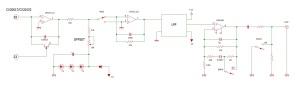

回路はざっとこんな感じ。

電源とクロックは並列にして、2階をRchにしました。

DAC周りの定数はパイオニア独自のもので、同じ積分型でもソニーとは明らかに異なる 「大らか」 な鳴り方をする秘密はこのあたりにもあるのかもしれません。

この頃のおおらかで力強いパイオニアサウンドも好物なのですが、今回は私の大好きなCDP-701ESに寄せた定数と回路に変更して、あの超音速攻撃サウンドを目指してみる事にしました。

ズラリと並んでいる赤色LEDはバイアス回路で、他社はツェナーで済ませている所をあえて低雑音なLEDを直列で組むというコダワリ様。

当時のパイオニアの電源周りはLEDが多く使われていましたね。

アナログスイッチの4053はなんと左右独立で搭載されています。

DACはシングルなのに・・・!

本家ソニーなら1個で済ませている所を、あえて本家とは違う構成でアプローチしたエンジニアの強い熱意を感じずにはいられませんので、これはこのまま生かす方向で。

コンデンサが並んでいる部分は4053専用の±5Vを生成している部分ですが、専用電源というだけでも十分贅沢なのに、それを左右それぞれ独立させた電源になっています。

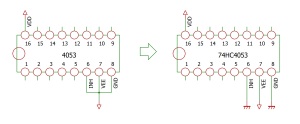

4053は4066への換装も考えましたが、オリジナルを尊重して4053のまま74HC4053に交換しました。

これ、地味にけっこう効くんですよね。

CMOSなので念のため電源のツェナーを変更し、回路も一部変更します。

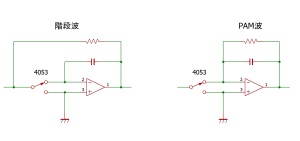

もちろんS/H回路を変更して階段波からPAM波出力に変更します。

これをやっておかないと、よくある自作のハイ落ちNOSDACになってしまいます。

内容的にはCDP-701ESの前期モデル相当になりますかね。

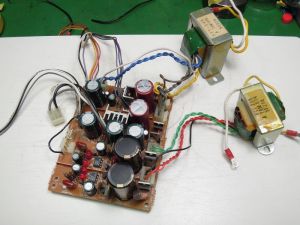

こちらは電源部の基板。

もちろんツェナーの代わりにLEDを直列にした低雑音電源になっています。

このLEDをVfの異なる青色等に交換したりするとちょっと大変な事になるので厳禁ですよ。

このLEDを整流ダイオードと紹介している記事を見た事がある気がしますが、多分何かの間違いです。

サーボや表示管の回路は使わないので、要らない部分をバンドソーで仏蛇切ります。

ダウンサイジング完了っと。

DAC周りが完成したので、LPF手前まで正常に出力されているかどうか確認します。

今回から使い勝手を向上させた 「素敵なDAI基板V2」 にバトンタッチです。

動作OK。ちゃんと左右とも出力されています。

よし、それではその先の回路も仕上げていきましょう!

LPFモジュールはCDP-701ES用の互換LPFをチョイス。

9010Xの2倍オーバーサンプリング用では役不足ですし、年式的に壊れて当然ですからね。

ちょっと大きいですがバスバーを倒したり足を曲げたりしてギリギリ装着できました。

まさか他機種に使う事になろうとは、作った本人も想定外でしたよ。

上が9010X純正のLPF、下が今回使用した互換LPFの特性。

互換LPFは純粋なFDNRなので出力は-6dBですが、9010Xは0dBなのでバッファが入っていると思われます。

9010Xはオーバーサンプリング用でゆるゆるな特性なので、PAM波のNOSに不向きなのは一目瞭然ですね。

いやわしも若い頃はこれでもイイと思ってた、というか無くてもOK!なんてね。

若気の至りですわ。

まな板で動作確認。

とりあえずOKですね。

それではいつもの箱に入れるとしましょうか。

そう、いつもの「箱」です。

この箱は今回で5個目・・・ずいぶん葬りましたねぇ。

電源トランスは9010Xオリジナルの物をそのまま流用しました。

自作の便利な基板を組み合わせて、入力セレクターや万全ミューティングを構成しています。

MUTEリレーが動作する度に僅かにポツっと音が出ていたので、信号経路のオフセットを確認したところカップリングコンデンサ前まで約2Vも出ていました。

いくらコンデンサでDCカットしているとはいえ精神衛生上とても良くないのでオフセットを調整できるように回路を追加して0Vにセットしました。

ちょっとピリついた感じからキリっとしたあの音に。4053の動作に余裕が出来たのかな?

積分型も初期の製品はオフセット調整していましたが、終盤になると調整回路は廃されていましたね。生産効率の関係かな?

DAC以降の回路はこんな感じになりました。

今回行った主な作業は

デジタルフィルターを使わずノンオーバーサンプリングに

シングルDACを左右独立のデュアルDACに

定数はCDP-701ES寄りに

アナログスイッチの4053は74HC4053に

S/H回路変更でPAM波出力に

LPFはCDP-701ES互換品に

DCオフセット調整化

部品は全体的にちょっとイイ奴に

ざっとこんなところですかね。

魔改造と言うには寂しい内容ですが、おおらかとはいえ眠い感じだったPD-9010Xの負の面影はほぼ払拭できていると思います。

音質に関してはほぼ満足ですが、DACを2階建てにした影響で熱がこもりやすくなったようで、1時間ほど使用すると60℃くらいになります。

このへんは音質の変化を確認しながら放熱対策を考えて行こうと思っています。

どこかの記事で積分型DACは変換精度が低いと書かれていましたが、実際は精度よりも速度の関係で、せいぜい2倍オーバサンプリングまでが限界だったので次世代を見据えてR2R型DACにバトンタッチしたというのが本音なのではと思います。

数値競争が激化しればするほど 「新しいモノ=高性能」 という事にしたほうが売りやすいですからね。メーカーとしては正しい選択です。

でも私はメーカーではないので、自分好みの音が楽しめるように好き勝手やらかしますし、そういった楽しみは自作でしか得られない栄養分だと思っています。

約20年の月日を経て、DX-U1改からダウンサイジングさせつつ大幅に進化させる事ができました。

本業も忙しくなってきたので、DAC遊びはこれで一旦ひと区切りにしたいと思います。

って、・・・できるんか?

コメント

_ ぷらっしー ― 2025年05月12日 23:51

_ 彦馬 ― 2025年05月17日 21:50

ありがとうございます。

進化を試みていないと壊れてボケちゃいそうで・・・!

進化を試みていないと壊れてボケちゃいそうで・・・!

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

※なお、送られたコメントはブログの管理者が確認するまで公開されません。

トラックバック

このエントリのトラックバックURL: http://kousokuweb.asablo.jp/blog/2025/03/17/9761751/tb

あっぱれ!

常に進化し続ける、大変な事ですね。