あきゅ T-110CSをDAC化 その4 ― 2026年01月03日

2倍のCX23034と4倍のSAA7220と来ましたので、最後はやっぱり8倍にしましょうかね。

T-110CSには8倍のYM3434が使われていますので、これをそのまま活用すれば簡単に出来るのですが・・・ちょっと面白くないなと。

いや、YM3434は良い石ですよね。むかーし秋月で扱っていたおかげで、ここから自作DACの世界に足を踏み入れた人も多かったのではないでしょうか。

音質にも定評があってキレイな音なのですが、面白味が無いと言ってしまえばそれまでかな。

そこでどうせやるならYM3434ではなく、もうちょっと新しくて面白そうな8倍を使ってみる事にしました。

数ある8倍の中からDF1704Eをチョイスしてみました。

ヤフオクで機器から剥がした中古品が格安だったのでポチっとな。

あんまり新しい石だと電圧が3.3Vだったりソフト制御だったりハイレゾ対応だったりで無駄に高価になるので、ローレゾで遊ぶにはこのくらいがベストかなと。

DF1704Eはデジタルフィルターの特性が切り替えられますのでちょっと楽しみです。

もちろん、フロントパネルからその日の気分に応じて自由に切り替えられるようにする予定です。

TC9245とPCM1700に接続できるように、RJ16入力、Rch=H、右詰め18ビット出力に設定した回路がコチラ。

いやー笑っちゃいますね。今までの石は一体何だったんだ?っていうくらいシンプルです。

DF1704Eは0.65mmピッチのTSSOPなので秋月変換基板にセットします。

いやぁキツい。もう見えんて。

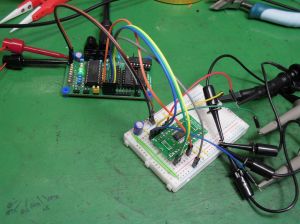

拡大鏡でなんとか実装して、ブレッドボードで組んで、お城をつないで動作確認です。

出力の波形を眺めてみます。

んん?LRCKが2LRCKですね。だからWCKって表記されていたわけですね。

これってPCM1700でも使えるのかな?

右詰めだから大丈夫なハズですが、PCM1700よりも後発の石なので実際に接続して確認してみます。

ざっと繋いでみました。

ちゃんと鳴りました。OKですね。

動作確認できたので、基板に組んでいきます。

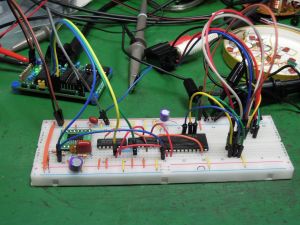

これまで検証してきたデジタルフィルターをユニバーサル基板に組みました。

左から8倍DF1704E、4倍SAA7220、2倍CX23034です。

拡大鏡を使っての作業・・・まぁまぁ大変でした。

どうしても秋月C基板サイズ(72x47)に収めたかったので、シフトレジスタは3階建てにして押し込みました。

キレイに組んであるみたいだろ?でも裏面は悲惨なんだぜ。

DAIの出力を3分割できるように74HC125を使ったバッファと、3種のデジタルフィルターを切り替えるセレクターも組みました。

セレクターは当初74HC153あたりで作ろうと思っていましたが、面倒なのでCDX-1aで作った基板に手を加えて3in1にして使いました。

作った基板をキレイに固定できるようにベースプレートを作ります。

無理やり押し込んでしまうと後のメンテや変更が苦痛になりますからね。

ベースプレート化することで、余った配線は裏面に隠せるという大きなメリットも得る事ができます。

なんせベースがあのアキュフェーズですからね。しかも杜さんのお父様が愛用していた極上品。内部までキチンとキレイに仕上げますよ。

作ったベースに基板を取り付けて動作確認をしていきます。

各ステージごとに基板を作ってコネクタで接続という非常に面倒な手法で組みましたが、作る時は少々面倒でも何かあった時の修正作業がラクに行えるので、あえてこのようにしました。

違うデジフィルに乗せ換える場合とか、その基板だけ作って乗せ換えればOKですしね。

元々の電源トランスは1個でしたが、欲しい電圧が取れないのでもう1個追加しました。

これでデジタル系とDAC&アナログ系との独立2トランス電源という事になりますね。

ソニーのアナログBSチューナーから外した物だったと思いますが、巻き線も太く容量も十分で製造元も同じBANDO製ですので取付穴ピッチもほぼ同じでした。

ちなみにこれまでのテストで使用したPCM1700PもこのBSチューナーから外した物です。

アナログBSチューナーのジャンク品は部品として見ると美味しいですね。

それではいよいよ究極のマルチビットMMB-DACと接続して音出しです。

バッチリ動作しました。いっぱつです!

いやでもね、ジャンクから剥がしたPCM1700Pがあったからこそ、ここまでスムースに進める事が出来たわけで。

これが無かったら、ここからがスタートでアレコレやってハマっていた事でしょう。

330円のアナログBSチューナー、良い仕事をしてくれました。

制御系はこれからですので、デジタルフィルターの選択やPCM1704のフィルター特性の切り替えはコネクタ抜き差しで行いましたが正常に動作しています。

っていうか、各デジタルフィルターの音が・・・違い過ぎです!なんなら音量も違うし・・・

CDX-1aのように変わったのかどうか分からないレベルとは大違い。このくらいの変化があるほうが楽しいですわ。

SAA7220って、けっこう熱くなりますよね。

室温14℃で50℃超え。SAA7350といいフィリップスの石は熱いですね。

次はいよいよマイコンで制御を組んで完成させたいと思います。

あきゅT-110CSをDAC化 その3 ― 2025年12月09日

CX23034でPCM1700が使えるようになったら、ちょっと欲が出てしまいましてね。

SAA7220でも出来るかなと・・・!

で、それらを切り替えて遊べるようにしたら面白いんじゃないかなーって、またアホな事を思いついてしまった拗れたヲタクです。

SAA7220はI2S規格なので、当時のPCM1700あたりとは相性が悪いんですよね。

まずは可能かどうかの確認からスタートです。

数あるデジタルフィルターの中でも、SAA7220は異色の存在といっても良いのではないでしょうか。

中卒なので内部の演算方式とか数値的な事はまるでサッパリわからんのですが、出てくる音はちょっと4倍とは思えない良さがあるんですよね。

組み合わせているTDA1541との相乗効果もあると思いますが、TDA1541だけではハイ落ちNOSDACになってしまうところを上手い具合に補っているように感じます。

NOSに近い4倍・・・といったら言い過ぎかな。2倍っぽい4倍、そんな印象です。

確か、他社の4倍は2倍x2倍で4倍にしているのに対して、SAA7220は一気に4倍にしているので、数値スペックは劣るものの音質的には有利という説もあります。

実際にも根強い人気があるようで、エソテリックの高級DACにもSAA7220のアルゴリズムを再現したモードが搭載されていたと記憶しています(めっっちゃ高かったような気がしますが)

そう、それなら2倍のCX23034と4倍のSAA7220を、あとはオマケで純正の8倍YM3434とを切り替えられるようにしたら面白いんじゃないかなーってね。

SAA7220を調べてみると、クロックが384fsではなく256fsなんですね。

TC9245の384fsでは使えません。

そこで、384fsを256fsにする回路を検証します。

楽しいブレッドボードの時間です。

あのDAS-703ESも384fsと256fsが混在していて、384fsを256fsに変換しています。

JK-FFの74HC112で384fsを3分周した128fsをEX-ORの74HC86で逓倍して256fsにしているので、この部分の回路をそっくりそのまま頂いちゃおうというセコい作戦です。

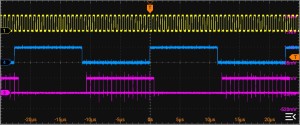

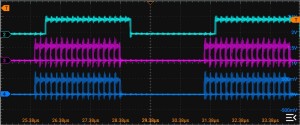

上から

元クロック(実験では14.318MHzのOSCを使いました)

3分周した波形

3分周を逓倍した波形

たしかに0.67倍のクロックになっていますが波形が・・・なんというかデューティー比が鬼のツノみたいで美しくありません。

ちょっと変えて、元クロックを逓倍してから3分周してみました。

上から

元クロック

逓倍した波形

逓倍してから3分周した波形

完璧なデューティー比ではありませんが、こっちの方が良さそうなのでコレで行く事にしました。

次はTC9245のRJ16をI2Sに変換する回路を考えます。

TC9245のBCKは32fsなのでDATAは隙間なくベタ書きになりますが、SAA7220のタイミングチャートを見ると同じく32fsベタ書きですので、DATAを1ビットシフトさせるだけで行けそうです。

とりあえず74HC595で1ビットシフトさせてみました。

ベタ書きなので2chだとDATAが繋がってしまいMSBやLSBが判別しづらいので、左だけ出力させてみました。

OKっぽいです。

試しにI2SのTDA1387に繋いで動作確認。

ちゃんと音が出ました。

この石、数年前にAliexpressで20個で数百円程度で買ったものですが、ちゃんと使えたのでリマーク品じゃなかったんですね。

なんでこんなに安いんだろう?

それでは本命のSAA7220を用意して検証してみます。

左chのみ入れてみましたが、無音のはずの右chから不穏な波形が出ています・・・。

うーん、やっぱりデジタルフィルターという演算器に簡易な逓倍回路ではダメなのかな?

そこで逓倍はやめて、PLLで組んでみる事にしました。

でも、PLLって組んだ事が無いんですよね。

むかーし、4046とか・・・そんなレベル。

で、部品箱を探したらTC9246が出てきました!

何かから剥がした物ですが・・・なんだったろう?まぁいいや。

デジタルオーディオ用のPLLで、LRCKから256fsを生成可能っぽいです。

これは使えるかも?!さっそく秋月の変換基板にセットして試してみます。

ざっとこんな感じで組んで動作確認です。

おお!あっけなく出ました!

LRCKを入れるだけで簡単に生成できるなんて・・・やっぱり専用ICは凄いなと。

しかし残念ながらTC9246はディスコンで国内では入手困難です。

何かのジャンクから剥がすか、本物かどうか怪しい海外サイトから入手するしか・・・

入手困難な石で何かやるの、あんまり気が進まないのですが、これで進める事にしました。

それでは本命のSAA7220で、ついでにTDA1387も付けて音出し確認までやってみます。

ん~、音は出ましたが時々ザザってノイズが入ります。

ま~、ブレッドボードだし、TDA1387も最小構成だし・・・このへんは後で対策するとしましょうか、という事でこのまま進めます。

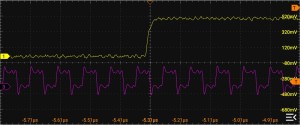

波形を確認すると、CDプレーヤーの停止状態でやっぱり不穏な波形が出ています。

なんで??

今までデジタルフィルターの出力波形なんか観測した事が無く、これが正常なのかどうか判断できないので、ド定番DAIのCS8416を繋いでみたらやっぱり同じ不穏な波形が出ます。

SAA7220って、こういう仕様なの?

SAA7220を搭載した製品はどうなっているのか確認したいので、CDA-94を引っ張り出してきました。

通電するのは軽く15年ぶりくらいですかね。

同じく不穏な波形が出ていますので、こういう仕様という事ですね。

不穏ではなく平穏でした。これでスッキリです!

それではPCM1700に接続できるようにしてみます。

基本的にはCX23034の時と同じ手法で左右並べて切り出して、16ビットDATAを18ビットDACで使えるようにLRCKを3ビットシフトさせました。

なんか波形がブレているというか、ジッター多めなのが気になりますが・・・タイミング的にはOKですね。

それではいよいよPCM1700と接続して動作確認。

音は出るのですが、やっぱりジジってノイズが入ります。とくに小信号時に大きな音で。

さすがにこれは致命的すぎるので原因を探ります。

そう、波形のブレがずっと気になっていたのですが、SAA7220からの出力がめっちゃブレて出てきます。

まさかと思ってTC9246の波形を確認するとブレブレです。

単体では大丈夫そうだったのに・・・

再生一時停止にすると落ち着きますが、再生になるとブレてしまい、小音量時がとくに酷いです。

まぁ、ひどいジッターですわ。

試しにパスコン増設やダンピング抵抗かましても変化なし。ブレッドボードで組んだからなのか、ジャンクから剥がした石だからなのか・・・検証するにもこれ1つしかないので困ったなと。

で、最初に試したDAS-703ESの分周逓倍回路でやってみたところ、あっさり解決!!

全く問題ありません。安定した波形が出てきます。

こんな簡単な回路で・・・やっぱりメーカーは凄いですわ!

分周→逓倍、逓倍→分周どちらでも問題なく動作しました。鬼のツノみたいな波形でも動作には関係ないみたいですね。それなら分周→逓倍のほうが低クロック処理になるのでDAS-703ES方式で行く事にしました。

今回の回路はこんな感じになりました。

もうね、脳トレ通り越してオーバーヒートで知恵熱出そうです(出なかったけど)

年末らしく立て込んできましたので、落ち着いたらセレクター周りを考えていきたいと思います。

最近のコメント