昭和の店頭デモ用スピーカーセレクター ― 2025年01月25日

今の時代ではちょっと想像できないかもしれませんが、昔は田舎でもちょっとした電気店ならスピーカー試聴コーナーなんていうのが普通にあって、複数のスピーカーをセレクターで自由に切り替えて比較試聴できるようになっていたんですよ。

いやぁ、もうね、楽しかったなぁ・・・

買いもしないのに入り浸っていた人も多かったのではないでしょうか。

ホント、あの頃の電気店にはいろんなジャンルの夢がぎゅっと詰まって輝いていましたよね。

今回はそんな古き良き昭和の試聴コーナーを自宅に再現するため (?) 店頭デモ用のセレクターを仕上げてみました。

ビクターJVCのRJC-1という店頭デモ用のセレクターです。

かれこれ四半世紀以上前になりますかね、よくお世話になっていた電気屋さんから一式貸して頂いてた物なのですが、まぁもう時効ですよねー。

入手時からリレーの接触が悪く実用にならなかったので、少しずつ直しながら使用していました。

スピーカーは20組、アンプを5台、フォノとテープデッキは3台ずつ接続可能で、それぞれバラバラに組み合わせる事が可能で、しかもそれらがリモコンで操作可能というセレクターとしては非常に高機能なものになっています。

だいたいお店のセレクターはプッシュボタンをグっと押し込んで切り替える物が多かったのですが、コイツはマイコンによるリレー制御で、マイナス(COLD)側も左右独立しているのでサンスイ等のBTLアンプも接続可能です。

さすがはビクター、偉いです。

本体はスピーカーを10組まで接続可能で、別体のジャンクションBOXを接続する事で計20組まで接続可能になります。

本体背面にはプッシュ式のスピーカー端子が付いていますが、プッシュ式は非常に使いにくいので全数バナナ対応に交換します。

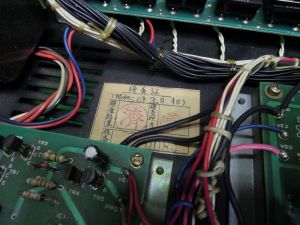

内部の様子です。

手作業ですね。配線の束ね方も丁寧です。

メイン基板です。

今のデバイスを使えば余裕で手のひらサイズで収まる内容ですね。

リモコン制御にマイコンを使っていますが、基本的には汎用ロジックの組み合わせです。

ちなみに動作電圧はなんと10Vです!

リレーは制御盤用の4C接点タイプで、オムロンで云うところのMY4型です。

最初は基板に直付けされていたのですが、交換可能とするためソケット式に換装して使っていました。

リレーが2個しか付いていないのは、リレーが高価なので気軽に買えなかったためです。

だいたいオムロンだと1個2000円くらいしますかね。

こんなのを25個なんて・・・ね。

昭和56年3月の検印が。

軽く40年以上前って事ですね。

フォノとテープデッキの切り替え回路です。

テープデッキは4066で切り替えていますが、フォノはリレーを使っています。

多分、接点は酸化で終わっていると思いますが、スピーカーしか使わないので今回は未着手です。

バラします。

フロントパネルのタクトスイッチは強く激しく連打しないと反応しなくなっていたので全数交換です。

電源部です。

なんと保護回路が付いていて、DCを検出した時は全リレーをOFFにする設計です。

さすがは業務器。さすがはビクター、偉いです。

電源部の発熱が多いので軽く対策しておきます。

熱で基板が焼けていたので半導体とコンデンサは新品交換しました。

プッシュ式からバナナ対応品へ交換するためベースプレートを製作して取り付けます。

ベースプレートを製作したので本体は無加工で取付可能です。

本体にまで手を加える事になると色々と面倒ですからね。

現物加工の手間を省くため、設計のほうにひと手間かけてトータルで工数を削っています。

リレーはAliexpressでオムロンの贋作を買ってみました。

箱にも本体にもOMRONって書いてあってもう笑うしかないですわ。

価格は1個140円、国産品の1/10以下です。

使えるんだろうか・・・半信半疑でポチっとな。

まぁダメでも諦めのつく価格なのでお試しという事で。

装着完了。

いいですねぇ、全数装着やってみたかったんですよ~!

念願が叶って満足です。

しかしですね、動作が超絶不安定です。

音が出たり出なかったり・・・出ても小さかったり。

叩くと改善する事もありますが、基本的に実用には程遠いレベルです。

確認すると、接触抵抗は良くて一桁台、あとは∞ですかね。

ここまで酷いとは・・・

接点を確認すると、なるほどひどい状態です。

外観は精巧でも、中身はキチンと中華クオリティでした。

産業機器で高負荷をバッチンバッチン切り替える用途には使えるかもしれませんが、スピーカーのような微小信号には全く使えません。

ん〜〜〜接点以外は良く出来ているので残念です。

ダメもとでバラして接点を入念に研磨して、酸化防止でグリスを塗ったりしました。

グリスはこのために評判の良い物をいくつも購入して洗浄と塗布を繰り返してテストしましたが、結局のところ実用にはなりませんでした。

残念ですが、ゴミ確定です。

140円とはいえ25個も買ったので結構な額でしたが、授業料と考えれば安いもんです。という事で…

しかしこのまま捨てるのは惜しいので、秋月でスピーカー用のリレーを50個購入して、ソケット部分を生かして付ける事にしました。

それでも1個当たり合わせて340円ですので、まぁ安いもんです。

手間は物凄~くかかってますけどね。

装着して動作チェック。

バッチリです。小音量から全く問題ありません。

最初からコレにしておけば良かったです・・・。

すいぶん高い授業料となってしまいましたが、良い経験ができました。

もう中華リレーは買わないぞ!!多分。

こいつには専用のデカいリモコンがあるのですが、電池を入れても使えなくなっていました。昔は使えたんだけどなぁ。

ボタンを押した時に「ピッ」っていう音が出ていたのですが、ジ・・・って感じで全く切り替わりません。

内部の石のスペックも不明ですので修理不能と判断しました。

でも、どうしてもリモコンが使いたい、椅子に座ったまま優雅にリモコンで20組のスピーカーを自由に切り替えたいので、他のリモコンで代用できるようにしてみました。

今回選んだジャンクのリモコンはDTU-S10をDAC化した時に余ったやつです。

今後使う事は無いですし、10キーも付いてるし他機種とコードが被る心配もありません。

あの時に捨てなくて良かったですわ。

ハードはarduinoベースでサクっと製作。

しかし中卒の私にはプログラミングなんて普通に無理なので、今話題のChatGPTさんに手伝って頂きました。

いやぁ有り難い!便利な世の中になったもんです。

こんな感じで実装。

元のリモコン受信回路は受光ユニットを撤去し回路も機能しないようにしました。

取り外した受光ユニット、デカっ!

当時はこれしか無かったんでしょうね。

下にある小さいのは今回使った秋月で2個100円のやつです。

ずっっと高性能でこのサイズ。技術の進歩って素晴らしいです。

受光基板の先にはAMラジオのICが使われていました。

苦労したんだろうなぁ。

さて次はジャンクションBOXをバラします。

これもプッシュターミナルなのでバナナ対応に交換です。

本体と同じく制御盤用の4Cリレーが10個並んでいますが、スピーカーのマイナス側(COLD側)が共通という仕様でした。

左右は分離されていますのでBTLアンプも使用可能ですが、アンプのマイナス側が常に全てのスピーカーにぶら下がっている状態になるので気持ちの良いものではありませんね。

これは無理に改造するよりも、基板から作り直したほうが良いと判断しました。

アルミ板でターミナルプレートを製作し、秋月基板に秋月リレーを並べました。

元通りに組んで完成です。

スピーカーケーブルは細いVCTケーブルが10mも付いていましたが、そんな長さは必要ないので評判の良いカナレのスピーカーケーブルを2mで組みました。

ホームセンターにある電源用の4芯よりも音響用のカナレのほうが安いという、何かのバグというかライフハック的な何かを感じずにはいられませんでしたよ。

以上でレストアっぽい作業は完了です。

それでは早速・・・部屋を片付けてスピーカーをセッティングするとしましょうか。

この片付け作業が、ねぇ・・・

FOSTEX G750修理 ― 2024年06月12日

スピーカー遊び復活です。

今回は、我らがフォステクスのG750です。

これね、昔オデオ仲間の集いで聴かせてもらった事がありまして、なかなかの質感でいつかは入手しようと思っていたのですが、完動品だとけっこう良いお値段なんですよね。完動品かどうかも怪しいし・・・

たまたま見たヤフオクで、マズマズのジャンク品が出ていたので軽く入札したらあっさり落札。

安く落とせてラッキー!って思っていたのですが・・・

ウーハーのグリルが浮いています。

ここまでは出品画面で確認済みでしたが・・・

ぎゃー!

エッジがぁー!!

グリルを外すとご覧の通り。

なんてこったい。お楽しみが増えてしまいました。

現状を確認するためバラします。

ツィーターは両方ともドームが潰れていて、もう片方のウーハーは補修跡があります。

多分同じようにカバーが浮いたのを接着剤で補修したのでしょう。

作業のクオリティから素人さんでしょうね。

ウーハーとツィーターは同じダイキャストフレームで、共通で使える設計です。

でも、共通化のためにツィーターの構造には無理があるように思えます。

かえって手間がかかったのではないでしょうか。

まずは現状の特性を一通り測定して記録しておきます。

ツィーターはドーム潰れの影響が出ている特性でした。

音は出ていますが、吸音材と接触している特性です。

耳だとわかりにくいのですが、測定器を使うと容易に判定できます。

webの情報によるとソフトドームとの事ですが、透明な樹脂のようです。

潰れたドームを元に戻します。

テープで引っ張ってある程度戻して、仕上げはヒートガンです。

しわくちゃだったドームがツルピカに蘇りました。

特性も正常になりましたので、ツィーターはこれで完了です。

フォステクス定番のエッジ。

良いんでしょうけどね、耐久性が低い印象です。

経年でダンプ剤が染み出て乾いてスッカスカになってしまいます。

対策としてダンプ剤を再塗布する方法もありますが、今回は状態が悪いのでエッジは交換する事にしました。

使えそうなエッジを2種類購入しました。

Aliexpressで、左は300円くらい、右のは900円くらいだったかな?

左は目が粗めの発砲タイプで、右のほうはツルっとしたゴムではない感じの材質です。

今回は柔らかさを重視して、右のを使う事にしました。

ぞれでは軽く合わせてみます。

オリジナルと同じように凹にするか、凸にするか・・・

やっぱり凸のようがカッコイイですね。

エッジも凸での使用を想定して作られていますので無理なく付けられます。

カバーを付けてみましたが、凸でもエッジがカバーに接触する事はなさそうです。

販売目的ではなく自分で使う物ですからね、凸で行きます!

組み付け完了!

うん、やっぱり凸のほうがカッコイイですね!

インピーダンス特性をチェック。

問題ないですね。特性も揃っています。

LPF作りで大活躍したANALOG DISCOVERY2で、スピーカーのインピーダンス測定に特化した専用の基板を作ってみました。

今回から実戦投入です!

いつも使っているWT3と同じ結果が出ました。

うん、使えますね。

作り方使い方は後日記事にしたいと思います。

ネットワークはツィーター側にU-CONが1個使われているだけのシンプルな構成でした。

端子はネジのままだと使い勝手が悪いので、金メッキのバナナ対応品に交換しました。

仕上がった各ユニットを組み戻します。

グリル無しで聴いてみたいので、このまま試聴です。

多分、こんな使い方を想定したスピーカーだと思うので、超ニアフィールドでセッティング。

あれ?こんなに地味だったっけ?って思うくらい真面目な音ですね。

ツィーターも出しゃばる事なく、僅かに鳴っている程度。もちろん低音は出ません!

能率も驚くほど低く、大音量には全く向きません。

物凄く悪く言うと、ショボい音って事になるかなぁ…

超小型で個性的なモデルなので、音も個性的にして良かったのではと思ってしまうくらい地味な優等生って感じですかね。

でもこれ、エージングが進むにつれて化けてきますね。

基本的には地味ですが、音のクォリティが高くスピーカーの存在が見事に消えます。

この距離でこれはちょっとゾクゾクしますよ。

音場も天井が高い感じに鳴らしてきます。このサイズで・・・いやこのサイズだからこそ??

個性のようなものを主張せずにフワっと浮かび上がるように鳴る印象は、ヤマハのNS-1classicsとイメージが重なってきます。このサイズでこの鳴り方はちょっと面白いかもです。

AIWAのAFBSスピーカーで覚醒して以来、口径20cmくらいの2wayで遊んできましたが、やっぱり小さいスピーカーも楽しいですね。

スマホスタンドで耳に合わせてセッティング。

いいですね。めっちゃハイクォリティなPCモニターの出来上がりです。

良質なUSBDACアンプを用意して楽しみたいと思います。

最近のコメント